生成AIの導入を検討される時には、「何からすればよいのか」というお悩みがあるのではないでしょうか?

特に技術面では選択肢も多く、日々の進化も早いため、導入のハードルになってしまっているかと思います。

本記事では、生成AIアプリケーション導入時に検討すべきアーキテクチャ(システム構造)の全体像を解説いたします。

生成AI導入のアーキテクチャ全体像

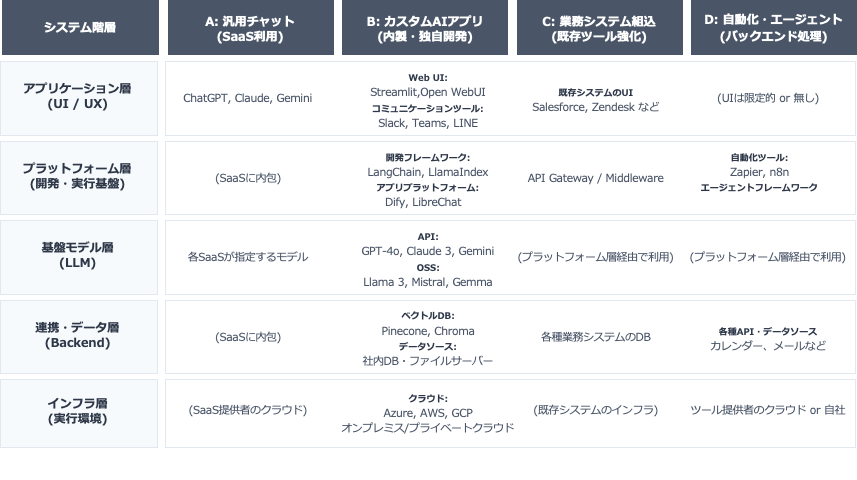

上図は、生成AIアプリケーションを導入する際の全体アーキテクチャを示しています。横軸に4つの導入アプローチ、縦軸にシステムを構成する5つの階層を配置し、それぞれの組み合わせで必要となる技術要素を整理しています。

4つの導入アプローチ

生成AI導入には、主に4つのアプローチが考えられます。

A: 汎用チャット(SaaS利用)

ChatGPTやClaudeなど、既存サービスをそのまま利用する方法です。初期投資を抑え、すぐに始められます。

B: カスタムAIアプリ(内製・独自開発)

貴社の業務に特化したアプリケーションを開発する方法です。既存システムとの深い連携や独自UIの実現が可能です。

C: 業務システム組込(既存ツール連携)

SalesforceやZendeskなど、現在ご利用中のシステムにAI機能を組み込む方法です。従業員の学習コストを抑えられます。

D: 自動化・エージェント(バックエンド処理)

UIを持たず、バックグラウンドで自動処理を実行する方法です。定型業務の効率化に効果的です。

まずは、Aの汎用チャットからスタートするケースが多いかと思います。定額なのでコスト管理も容易ですが、個人情報、セキュリティ情報の扱いには注意が必要です。また人数が多い場合、高コストになってしまいがちです。

BのカスタムAIアプリは、様々なレベルで構築できますが、別記事で紹介したようなOpenWebUIやLibreChatなどを使うと、比較的安価に御社専用のChatアプリを実現できます。

システムを構成する5つの階層

生成AIアプリケーションは、以下の5層で構成されます。図の縦軸をご覧いただくと、各階層がどのように積み重なっているかをご確認いただけます。

- アプリケーション層(UI/UX) – ユーザーが操作する画面

- プラットフォーム層 – 開発・実行を支える基盤

- 基盤モデル層(LLM) – 実際に応答を生成するAIモデル

- 連携・データ層 – 社内データベースやシステムとの接続

- インフラ層 – システムを動かす実行環境

導入を成功させるポイント

業務課題から逆算する

最新技術ありきではなく、解決したい業務課題を明確にし、そこから最適なアプローチを選定することが重要です。

セキュリティを最初から考慮する

導入後の手戻りを防ぐため、初期段階からセキュリティ要件を設計に反映させます。

小さく始めて段階的に拡大する

完璧を目指すのではなく、小規模な検証から始め、効果を確認しながら拡大していくアプローチをおすすめします。

拡張性を見据えた設計

将来的な機能追加や利用拡大を想定し、柔軟性のある設計を心がけます。現時点では特定ツールの依存性を最小限にしておくと良いかと思います。OSS(オープンソースソフトウエア)の活用もおすすめです。

まとめ

生成AI導入の成功には、ビジネス要件と技術的制約のバランスを取りながら、適切なアーキテクチャを設計することが不可欠です。上図を参考に、4つのアプローチと5つの階層をご参考に、貴社に最適な構成をお選びください。

導入をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。貴社のビジネス課題に最適なソリューションをご提案させていただきます。